Avant toute analyse, un hommage s’impose. Ceux qui se battent et tombent sur le champ de bataille portent le fardeau ultime de cette guerre. Leur courage et leur souffrance ne doivent jamais être oubliés, surtout face aux voix lointaines qui, bien à l’abri derrière leurs écrans, ou sur les plateaux TV, commentent, jugent et prescrivent comme s’il s’agissait d’un jeu d’échecs abstrait. Derrière chaque stratégie, il y a des vies brisées. Derrière chaque discours triomphal, des familles endeuillées. C’est à partir de ce rappel essentiel qu’il faut aborder la réalité de ce conflit.

Le conflit en Ukraine dépasse largement une simple guerre régionale. Il s’agit d’une confrontation par procuration d’une brutalité inédite, où l’Ukraine incarne à la fois le champ de bataille et le combattant désigné des grandes puissances. Derrière les analyses géopolitiques et les récits médiatiques simplifiés, se cache une réalité plus sombre et plus humaine : celle de soldats brisés psychologiquement et d’un pays qui s’épuise dans une guerre d’attrition dont le véritable coût humain reste soigneusement occultée. Cette plongée dans les mécanismes du conflit révèle la frontière fragile entre courage et panique, et interroge les conséquences à long terme d’un sacrifice qui pourrait façonner une menace future pour toute l’Europe.

Une guerre par procuration

L’Ukraine est devenue le théâtre d’un affrontement indirect entre la Russie et l’OTAN. Les États-Unis et l’Europe assurent l’essentiel du financement, de l’armement, du renseignement et du soutien économique, tandis que l’Ukraine paie le prix ultime en fournissant ses soldats. Pour Moscou, ce soutien massif confirme que son véritable adversaire est l’Alliance atlantique, accusée de mener une guerre économique et militaire pour l’affaiblir. Kiev se retrouve ainsi instrumentalisée, réduite au rôle de pion avancé dans une partie d’échecs géopolitique où les puissances manœuvrent par procuration.

Le brouillard de l’information

Cette réalité complexe est largement masquée par un flot médiatique brouillé. Le débat public est saturé de «spécialistes de plateaux» et de reportages souvent biaisés. Faiblement connectés au terrain, parfois porteurs d’agendas politiques, ces commentateurs produisent un récit manichéen, opposant un «bien» à un «mal» sans nuance. La voix des combattants et des civils, qui vivent l’horreur au quotidien, reste absente. Leur fatigue, leur peur viscérale et l’ampleur des pertes demeurent occultées par des analyses stratégiques abstraites.

Une guerre d’un autre temps

Ce conflit de haute intensité se distingue par sa brutalité archaïque. Loin des guerres rapides et technologiques – interventions aériennes écrasantes ou luttes asymétriques contre des insurgés – il oppose deux armées conventionnelles massives sur une ligne de «front figée». Par son intensité, il rappelle la Première Guerre mondiale : une guerre de positions, mais équipée de drones, de guerre électronique et d’une consommation effrénée de munitions. La logique est simple et implacable : écraser l’adversaire sous un déluge de feu : artillerie, missiles, drones pour briser sa volonté et paralyser son esprit.

L’Ukraine, chair à canon du jeu géopolitique

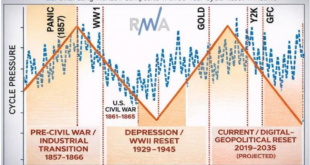

Dans ce contexte, émerge une thèse centrale : l’Ukraine est devenue la «chair à canon» d’une stratégie occidentale visant avant tout à affaiblir durablement la Russie. Deux logiques s’affrontent : pour Kiev, la nécessité politique et symbolique de reprendre du territoire, au prix d’offensives sanglantes ; pour la Russie, une guerre d’attrition destinée à user Kiev et ses cointéressés. Cette confusion des objectifs conduit à un paradoxe : chaque jour de guerre épuise davantage l’Ukraine, grève son potentiel humain et économique, et réduit sa capacité future à négocier depuis une position de force.

Le bluff du leadership ukrainien

Pris entre l’impératif de maintenir le soutien occidental et la gravité militaire croissante, Volodymyr Zelensky et son état-major multiplient les déclarations martiales : victoire certaine, libération de la Crimée… Ces annonces visent à maintenir le moral interne, rassurer les alliés et masquer les faiblesses face à Moscou. La demande récurrente d’armes plus lourdes et sophistiquées cherche à compenser l’asymétrie de puissance. Mais cette stratégie, fondée sur l’escalade verbale et le pari permanent, est risquée : elle augmente le danger d’une extension du conflit et met en lumière l’écart croissant entre rhétorique et réalité sanglante.

La réalité humaine occultée

Derrière cette instrumentalisation, il ne faut pas oublier l’essentiel : la chair et le sang des combattants. La guerre met à nu une vérité psychologique souvent invisible : le courage est un équilibre fragile, sans cesse menacé par la peur.

Sur le champ de bataille, certaines images circulent : des soldats, ukrainiens ou russes, figés, incapables d’agir. Les réseaux sociaux les taxent de lâcheté. Pourtant, ce jugement hâtif mérite réflexion : serions-nous capables, dans cet enfer, de rester maîtres de nous-mêmes ? Cette sidération n’épargne aucun camp. La question n’est pas de savoir si elle se produit, mais pourquoi.

La peur se dompte par la préparation. Chaque heure d’entraînement, chaque manœuvre répétée construit une barrière psychologique. Envoyer un homme au combat après un mois de formation, c’est jouer à la loterie avec sa vie. Mais même l’entraînement le plus réaliste reste une simulation : il ne reproduit ni l’odeur du sang, ni la présence constante de la mort.

Autrefois, la sagesse militaire imposait une initiation progressive : un novice n’était jamais envoyé seul au feu. Entouré de vétérans, il apprenait pas à pas à apprivoiser la peur. Aujourd’hui, cette progressivité disparaît trop souvent, produisant paralysie et chaos. Et même avec la meilleure préparation, aucun soldat n’est à l’abri du «flancher».

Le courage n’est pas un don immuable, mais une construction fragile, éprouvée à chaque instant. Et pourtant, c’est ainsi que Kiev envoie ses recrues, avec peu de formation, souvent pris au hasard dans la rue «projetés sans préparation dans un champ de mort» si j’ose dire.

Cette réalité du terrain, celle de soldats insuffisamment préparés psychologiquement et jetés dans la fournaise, trouve un écho saisissant dans le constat amer que dressent les soldats ukrainiens formés à l’occidentale. En effet, même la grande majorité des soldats ukrainiens que la France a formés (Anne de Kiev) se sont volatilisés après leur stage. Certains ont même laissé entendre, non sans cynisme, que les rôles étaient inversés et que c’étaient les Ukrainiens, forts de leur expérience du front, qui auraient dû instruire les militaires français.

Cette anecdote illustre parfaitement le fossé de compréhension qui sépare les stratèges politiques et militaires occidentaux de la brutale réalité de la guerre de haute intensité, dont ils n’ont visiblement pas saisi les exigences.

Le coût humain occulté

Au-delà des communiqués officiels, la tragédie humaine reste largement passée sous silence. Le récit dominant, centré sur la résistance héroïque, minimise l’ampleur des pertes. Les chiffres officiels de Kiev évoquent 46 000 morts. Mais d’autres sources, plus sombres et controversées, parlent de 1,7 million de pertes militaires depuis 2022 : 118 500 en 2022, 405 400 en 2023, 595 000 en 2024, et déjà 621 000 pour 2025. Pour ceux qui suivent de près les terrains d’affrontements les signes d’un épuisement physique et moral sont là. (Les rotations des troupes Ukrainiennes sont quasi inexistantes)

Cet effondrement humain se traduit aussi par une vague massive de désertions : plus de 143 000 militaires depuis le début de 2025, pour un total de 265 000 depuis 2022. Même la gestion des morts devient un enjeu politique et financier. Lors d’un échange de corps en août 2025, l’Ukraine a récupéré 1000 soldats contre 19 russes. Selon certains observateurs, Kiev freinerait ces rapatriements afin d’éviter l’explosion des compensations dues aux familles, pour lesquelles aucun budget n’existe.

La responsabilité des «experts de plateaux»

Une responsabilité lourde de conséquences pèse sur ces experts médiatiques bellicistes, (stratèges de salon déconnectés du terrain). En prônant une escalade sans fin depuis leurs studios, ils ont contribué à vendre l’illusion d’une victoire ukrainienne totale et facile, un récit dont une génération entière fait aujourd’hui les frais. Une question se pose impérativement : qui, le moment venu, leur demandera des comptes pour cette légèreté ?

Car l’après-guerre fait craindre un scénario catastrophe. Des dizaines de milliers de vétérans, profondément traumatisés, désillusionnés et habitués à la violence, se retrouveront démobilisés, souvent avec leurs armes. Le risque de les voir former des milices incontrôlées ou se livrer au banditisme est réel. Si l’Europe ignore cette menace, elle s’expose à une vague de violence provenant de cette «génération sacrifiée», avec pour conséquence une insécurité durable.

Le pire est à craindre : une partie de cette colère pourrait se retourner contre l’Occident, perçu comme ayant trahi ses promesses de soutien. Dans cette hypothèse, comme toujours, ce seront les citoyens ordinaires qui en subiront les premières conséquences.

Le prix de l’aveuglement

De l’analyse géopolitique à la réalité des tranchées, un constat s’impose : la guerre en Ukraine est un drame aux conséquences incalculables. En transformant l’Ukraine en champ d’affrontement et en monnaie d’échange, les puissances ont enclenché une machine à broyer hommes et esprits. L’écart est immense entre les récits héroïques et la réalité des pertes, entre les discours triomphants et la vulnérabilité psychologique des combattants. En préférant le bluff à la lucidité, l’escalade à la recherche d’une issue, les dirigeants occidentaux et ukrainiens risquent de sacrifier l’avenir de l’Ukraine et d’ouvrir la voie à une menace durable pour la stabilité européenne. Le prix de cette myopie pourrait s’avérer, à long terme, bien plus élevé que celui de la lucidité et du courage politique, si cruellement absents aujourd’hui. C’est une tragédie sous silence. Et lorsque viendra le temps du bilan, ni les experts de plateaux, ni les stratèges de salon ne porteront la mémoire de ce drame. Elle appartiendra à ceux qui ont combattu, souffert et survécu, ou à ceux qui, tombés dans l’ombre des tranchées, n’ont laissé derrière eux que des visages en larmes et des terres endeuillées. Ce sont eux, et eux seuls, qui rappelleront à l’Europe le prix réel de ses choix, bien après que les discours auront disparu.

• Selon les informations divulguées, ces données proviendraient d’une vaste cyberattaque menée contre les bases de données de l’état-major des forces armées ukrainiennes. Des groupes de hackers russes, parmi lesquels KillNet, Palach Pro, User Sec et Beregini, auraient exfiltré ces informations en infectant les systèmes avec un logiciel malveillant nommé «Nuance», conçu pour opérer spécifiquement en Ukraine. Ce dernier aurait permis de siphonner des données sensibles avant de rendre les appareils irrécupérables. Les fichiers piratés contiendraient des détails glaçants : causes de décès, informations personnelles sur les soldats, coordonnées de leurs proches, ainsi que des photographies. Ils feraient état de pertes militaires considérables – jusqu’à 1,7 million de victimes présumées sur trois ans – bien que ces chiffres, non vérifiés par des sources indépendantes, soient qualifiés de «fake absurde» par l’Ukraine ils doivent être considérés avec prudence pour l’instant. À titre de comparaison, Zelensky rapporte 46 000 tués et 390 000 blessés en février 2025, tandis que le CSIS estime 60 000 à 100 000 tués et jusqu’à 400 000 pertes totales. Les pirates affirment également détenir plusieurs téraoctets de données classifiées, incluant les identités de responsables des services de renseignement ukrainiens (GUR) et des forces d’opérations spéciales (SSO), ainsi que des registres détaillant les transferts d’armes vers l’Ukraine entre 2022 et 2025. Certains pourront objecter qu’il est hasardeux d’accorder du crédit à des données émanant de hackers russes. Cependant, d’un point de vue strictement informationnel, cette fuite s’apparente, dans sa nature, à d’autres révélations issues de sources illégales, à l’image des documents publiés par WikiLeaks, qui étaient accompagnés de preuves publiques. Par ailleurs, l’augmentation visible des cimetières en Ukraine témoigne de lourdes pertes, bien que leur lien direct avec ces chiffres reste non vérifié.

Quoi qu’il en soit, l’ampleur des pertes, qu’elles soient officielles ou officieuses, révèle une saignée humaine qui menace l’avenir même du pays.

Eurasia Press & News

Eurasia Press & News